传统巨头减产自救,跨界黑马疯狂“抄底”

撰文 |小村

出品 | 光伏Time

2025年初,硅料行业迎来了前所未有的博弈与对抗。经历了2024年全行业持续亏损、市场严重供过于求的局面后,行业内部关于“是否减产、如何减产”的争论达到顶点。

以大全能源、通威股份等为代表的头部企业,终于在2024年底达成了实质性的“阶段性减产协议”,开始共同推行“有序减产控产”措施,试图遏制恶性竞争,并通过主动干预供给侧来止损保价。

但这一协议同时也让行业复杂的利益博弈浮出水面。

硅料价格自2024年以来持续走低,已长期低于大部分企业的现金成本线,全行业深陷亏损漩涡。

减产保价的逻辑并不复杂:如果企业各自单方面主动减产,只会让其他竞争对手趁机抢占市场份额;如果维持满负荷生产,又只能面临更严重的价格战和亏损。

因此,在经历数次行业会议与多方角力之后,头部企业才最终达成了减产共识。

比如大全能源作为旧有龙头企业,早在2024年下半年,就已开始主动减少产量,2025年则进一步明确表示将全年产能利用率控制在50%左右,全年产量大幅压缩至11万至14万吨。

然而,并非所有企业都愿意加入这一减产联盟。以红狮集团为代表的新兴企业群体,却选择了一条截然相反的道路。

2025年初,红狮集团斥巨资在青海的硅料项目顺利进入试生产阶段,还计划在印尼大规模建设新的生产基地。

这种逆周期扩产的策略,暴露出行业内新旧势力在产业利益分配上的巨大分歧。新进入者认为此时正是抢占市场份额的最佳时机,减产协议不过是既有巨头为保护自身利益而设置的门槛。

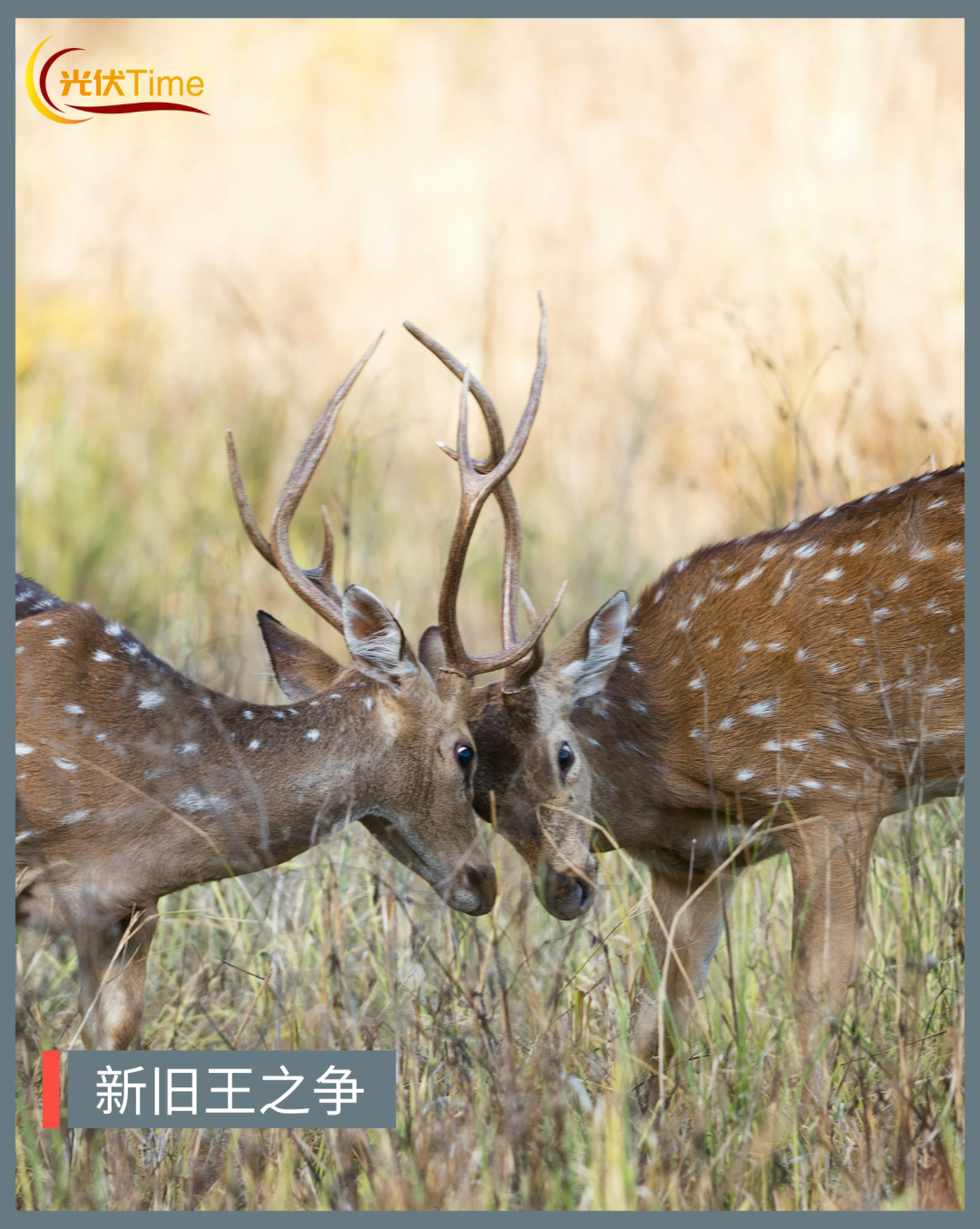

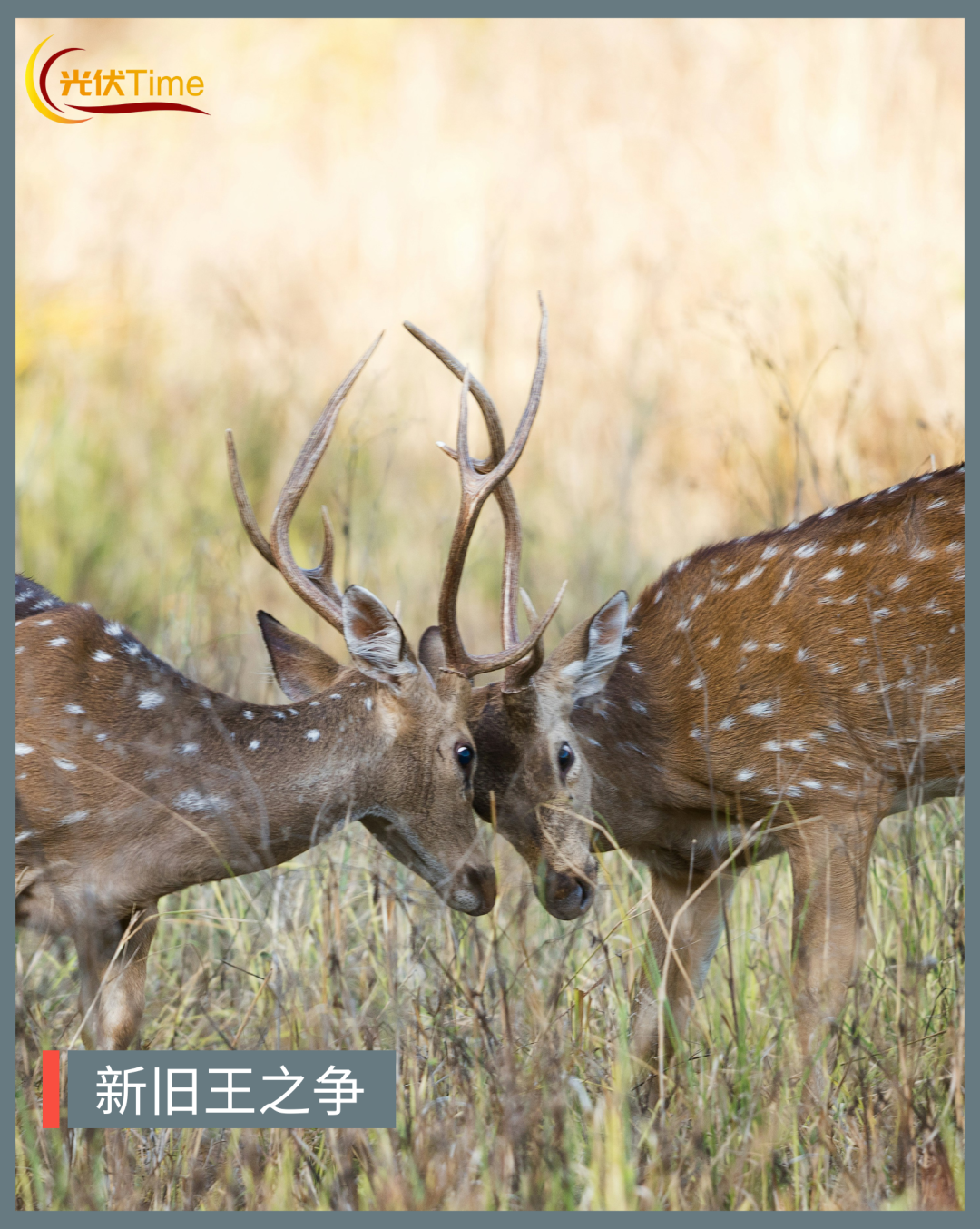

从这个角度看,2025年的硅料行业存在一场新旧企业间的利益对抗:头部企业希望通过减产维护市场稳定,新进入者则渴望借扩产抢占更多市场空间。

这场博弈的结果,不仅决定硅料产业格局的短期走势,更将影响未来多年整个产业链的趋向。

新旧王之争

红狮集团与大全能源是硅料新旧势力对抗的最典型案例。

作为新兴势力的典型代表,红狮集团并非传统硅料企业出身,而是中国排名前列的大型水泥制造企业。

自2023年开始,红狮集团转型并跨界进军新能源,尤其瞄准硅料这一产业链关键节点展开布局。

红狮集团最初的动作,是斥资超过80亿元成功并购了青海亚洲硅业68%的股权,迅速获得了产业技术积累和生产能力;随后,又在青海海东投资近300亿元建设了规模庞大的硅料新项目。这一项目一期年产14万吨多晶硅的生产线已于2025年初顺利进入试生产阶段,后续二期、三期规划更是规模宏大,涉及工业硅、多晶硅和配套发电设施,总投资额达到295亿元。

红狮集团这种大规模扩产行动,得到了地方政府的鼎力支持。在青海海东,当地政府将红狮项目视为区域经济发展的重要引擎,不仅配套园区建设、能源资源,还将行政审批的效率和力度拉满。

与此同时,红狮集团还在印尼展开了另一场跨国布局:拟投入高达50亿美元,建设涵盖工业硅、多晶硅、电池组件全产业链的超级生产基地。印尼政府对此表现出极大的欢迎态度,承诺在土地、税收、能源配套方面提供便利,以期迅速建立当地光伏产业生态。

对红狮集团来说,此刻大规模布局是希望在下一轮市场反弹时掌握主动权,甚至改变硅料行业的竞争格局。

与红狮集团截然不同,作为传统硅料龙头的大全能源,在2025年选择了明显谨慎的“减产自保”战略。

综合来看,大全能源的反应是:减产、调整产品结构,向高纯N型靠拢(N型料产能已经超过70%),总体偏向保守。大全能源账上仍有几十亿现金,它可以保守,也只能保守。

大全能源此前多年一直稳居全球硅料产量前列。从2024年开始,随着硅料价格持续低迷、现金流压力陡增,已陷入严重亏损境地。这种形势倒逼其在2025年进一步加大减产力度。

正如前文所述,对大全能源来说,行业产能过剩严重,如果继续满负荷运转,只能进一步拉低市场价格,造成更大亏损;但若单独减产,又将面临市场份额被竞争对手侵占的风险。

因此,大全能源与通威股份等头部企业达成了实质性的减产共识,采取共同减产行动,企图稳定市场局面。

不过,大全能源的困局还不止于产量的收缩,更在于内部管理团队的震荡。

自2023年中开始,企业的副总经理、生产总负责人、核心技术骨干相继离任。其中不少人是公司硅料主业高速成长时期的中坚——他们既代表了大全的技术能力,也是运营节奏的秉持者。

企业总有人走,也总有人留,人员变动虽是正常现象,但在周期下行时的人员结构性出走,往往意味着一轮精神气质的消退。

红狮与大全截然不同的策略,勾勒出了当前硅料行业新旧企业的竞争业态。

新进入者借助强大的资本和政府支持,企图在行业低谷期快速崛起,通过规模和低成本优势重塑产业竞争版图;老牌龙头则寄望于稳固联盟、控制产量、优化产品结构,熬过市场严冬,争取在未来的市场复苏中重新夺回主导权。

这种不同策略的交锋,正在2025年的硅料市场深刻上演,而两种战略背后的胜负得失,也将在未来几年内被逐步检验和放大。

蠢蠢欲动的新势力

除了红狮集团,近一年来,还有一批新项目在各地相继启动,成为新势力阵营的关键组成部分。这些企业虽然大多缺乏传统硅料背景,但普遍具备两个特征,一是依托地方能源资源优势,借助低电价、自有硅石、煤化工副产物等成本要素切入;二是选择更靠近政策、技术前沿的方向进行突破,比如颗粒硅、电子级硅等路线。

例如,2024年,新疆晶晖新材料有限公司年产10万吨颗粒硅项目在轮台县正式开工,总投资70亿元。与传统的改良西门子法生产棒状硅不同,该公司采用的是硅烷流化床法技术路线,即颗粒硅生产工艺。近日,该项目的生产装置和辅助配套设施建设合同签约。

值得一提的是,中国中钢股份有限公司间接持有新疆晶晖新材料有限公司部分股权。

在内蒙古,旭阳集团旗下的包头旭阳硅料科技有限公司也在推进年产6万吨多晶硅项目,计划总投资48.5亿元。

旭阳集团起家于煤化工,近年来逐步向新能源领域转型。在光伏业务方面,其硅料项目与集团内部的电力、工业硅资源协同较强,具有较好的纵向整合条件。融资结构方面,项目银行贷款比例达70%以上,可以看出在当前行业低迷的背景下,金融机构对有地方背景、资源整合能力强的新项目仍持相对积极态度。

另一个典型项目来自新疆乌鲁木齐。2024年,宏翎硅材料在当地启动年产10万吨高纯多晶硅项目,总投资95亿元。不同于上述项目的是,宏翎不仅面向光伏料,还计划配套建设0.5万吨电子级硅产线。电子级多晶硅作为半导体上游材料,技术壁垒较高,长期由海外企业主导。

从落地点看,这些项目集中在新疆、内蒙古、青海、四川等西部可再生能源电力富集地区,选址逻辑基本一致——以低电价、富硅资源和地方政府产业支持为主要考虑。

在建设节奏上,这批新项目大多为2023年启动、2025年前后集中投产,叠加此前2022年高价时期批准的部分扩产项目,意味着未来一年行业仍面临产能加速释放的压力。

需要指出的是,这一批新势力扩产,未必是对“减产联盟”的直接反击。更多情况下,是项目在2022至2023年周期高点决策、开工,如今走到既定的投产节点,具备一定的“不可逆性”。

无论如何,这些项目又的确与红狮集团的一系列布局紧密相连,共同构成了“新王阵营”的体量基础。新势力并不一定盈利能力更强,但它们代表了更具资源耦合能力、政策协同效率以及融资通道的力量,这也是旧有硅料格局有可能被重新定义的重要原因。

政策资本推手的对立

头部企业减产、新势力扩产,看似走向相反,却都指向一个未来——硅料行业的格局正在重构。

这一轮新旧势力对抗的形成,并非偶然,而是多种结构性力量交错叠加的结果。从国家产业政策,到地方经济诉求,从资本市场的投融资节奏,都在推动企业向不同的方向“下注”。

首先是政策导向的分层结构。在中央层面,2024年底召开的经济工作会议明确提出,要警惕新能源领域的“无序扩张”与“内卷化风险”,行业协会也随即组织主要硅料企业召开内部会议,倡导“有序减产控产”,龙头企业通威、大全迅速响应,减产形成了事实上的行业共识。

但在地方层面,逻辑完全不同。多个资源型地区如新疆、内蒙古、青海等,仍将硅料项目视为推动能源就地转化抓手,一方面能消纳本地富余电力资源,另一方面也利于完善制造产业链。

因此,不少地方政府仍不排斥新项目落地,并在审批、能评、地价、配套融资上给予支持,形成与中央基调不完全一致的产业政策分布。

其次是资本节奏与企业类型的差异。当前扩张的很多项目,决策时间大多可追溯至2022年硅料价格高位时期。当时吨价超过30万元,大量企业在“稳赚不赔”的市场预期下快速立项,项目建设周期普遍在18~24个月左右,因此到了2025年,这些产能集中进入投产节点。

而一旦投资启动、设备订购,项目即具“刚性属性”,哪怕市场形势变化,也往往只能选择“硬着头皮投产”。尤其是背靠地方政府平台或大型集团的项目,不仅资金保障更强,也承担着地方层面的产业与经济预期,因而具备更强的抗周期属性。

相较之下,传统头部企业如大全、通威,经过前几轮周期已积累充分的产业判断能力与财务稳健机制,更倾向于将减产作为策略调整的一部分。

它们更清楚,即使价格再度下行,只要竞争对手中有一批企业成本不及、资金链断裂,主动退出,整个市场供需格局将重新洗牌。此时控制节奏、保护现金、维护价格,反而可能在下一轮恢复周期中赢得更大的主动权。